En France, 15,5 millions de personnes entre 13 et 50 ans sont menstruées.

Les douleurs menstruelles ou dysménorrhées touchent 1 femme sur 2, et sont très invalidantes pour 20% d’entre elles (sondage IFOP de 2021) et pourtant cela reste encore tabou dans le monde professionnel.

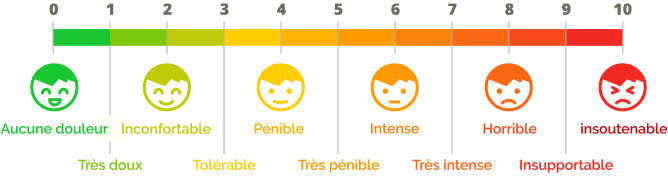

Mais qu’est ce que cela signifie concrètement ?

Ce sont des règles avec des douleurs telles qu’elles empêchent la personne d’effectuer ses activités quotidiennes, soit une douleur supérieure à 4 sur une échelle de 0 à 10. Et clairement les règles très douloureuses sont bien au-delà de 4.

Les informations ci dessous proviennent d’études IFOP, d’articles sur le retour d’expérience du congé menstruel en France et de la proposition de loi sur l’arrêt menstruel de 2023. Tous sont référencés au fur et à mesure.

Le poids du tabou

2/3 des salariées ont déjà été confrontées à des difficultés liées à leur cycle menstruel au travail (enquête IFOP 2022 pour Eve and Co).

- 37 % des salariées interrogées disent que la gêne des règles est sous-estimée dans leur entreprise

- 21 % ont déjà fait l’objet de moqueries ou de remarques désobligeantes.

- Les menstruations sont déjà un sujet tabou dans la société, elles le sont encore plus dans le milieu professionnel : 68 % des personnes menstruées estiment que les règles sont un sujet tabou en entreprise

L’impact économique

Une partie des personnes souffrant de menstruations incapacitantes font face à la nécessité d’être arrêtées, notamment notamment lorsque les douleurs sont insoutenables. Faute d’un cadre législatif et réglementaire adapté, ces personnes se retrouvent face à des choix pénalisants :

- recourir à un arrêt ou congé maladie de droit commun, soumis à un délai de carence, ce qui entraîne nécessairement une perte de revenu.

- Les arrêts sont conditionnés à un avis médical systématique, source de difficultés dans un contexte de pénurie de médecins

- mobiliser leur solde de jours de congés payés ou de jours réduction du temps de travail (RTT) disponibles

- poursuivre le travail malgré les douleurs et les troubles, ce que font 36 % des femmes atteintes d’endométriose malgré des symptômes qu’elles estiment invalidants

Quelles sont les expérimentations en cours

Certaines collectivités (Lyon, Strasbourg, Poitiers, Orvault) ont expérimenté le congé menstruel. Résultat ? 1 à2 % des agentes concernées l’ont utilisé. C’est trop peu.

Pourtant sont constatés des bénéfices clairs :

- Reconnaissance d’un problème réel

- Démarche de santé publique et d’inclusion

- Soulagement ponctuel pour les femmes concernées

Mais aussi des freins persistants :

- Peur du jugement du manager, des collègues

- Crainte d’être perçue comme moins compétente, d’être stigmatisée, discriminée

- Nécessité d’un certificat médical (règles incapacitantes ou endométriose) alors que l’accès à un médecin traitant est de plus en plus compliqué

Les clés du succès identifiées lors de ces expérimentations:

- Projet co-construit avec les équipes

- Mise en place de référents santé / RH

- Confidentialité

- Aménagements utiles pour tous : postes assis-debout, endroit de repos, bouillottes

Que faire maintenant :

Le sujet reste sensible, mais il ne peut plus être ignoré . Et comme le rappelle l’association Réglez-moi ça :

“Avoir ses règles n’est pas un choix, mais les vivre dignement est un droit.”

L’absence de reconnaissance légale des menstruations incapacitantes traduit l’absence globale de reconnaissance des problématiques liées à la santé menstruelle en France. Il est temps de légiférer pour donner un cadre clair à ces expérimentations et permettre une prise en charge globale. C’est ce que voulait transmettre le projet de loi de 2023 pour protéger la santé menstruelle et gynécologique dans le monde du travail.

Voici quelques propositions résultant du rapport:

Adapter le travail aux besoins des personnes souffrant de menstruations incapacitantes

- Arrêt menstruel sous forme d’un forfait annule de 13 jrs accompagné d’outil de prévention – sans délai de carence

- Accompagné de télétravail pour éviter un arrêt trop long et améliorer néanmoins la qualité de vie

S’inspirer des expérimentations déjà en vigueur:

- Au japon (arret depuis 1947) mais en 2020, moins de 1 % des femmes âgées de 19 à 49 ans ont bénéficié de la mesure

- En indonésie, en corée du sud, en Zambie et à Taiwan, en Suisse

- En Espagne : pionnière dans la mise en place d’un arrêt de travail pour menstruations incapacitantes puisqu’elle est le premier pays européen à avoir adopté une loi pour consacrer ce droit

- En France, des administrations se sont emparées du sujet malgré l’absence de directives nationales, parfois accompagné de dispositifs complémentaires. Elles cherchent à contribuer à la qualité de vie de leurs agents, mais aussi à bousculer le législateur dans l’attente de son action.

Faire face à l’enjeu du non-recours

- bien loin des craintes de potentiels abus de droit, le non-recours à l’arrêt menstruel demeure la principale problématique.

- relativiser fortement le coût que constituerait la mise en place d’un arrêt menstruel. coût déjà fortement amoindri par le non recours et qui serait < 100M€, à mettre en rapport avec les conséquences lourdes pour la société que peuvent induire la baisse de productivité des personnes , pertes de pouvoir d’achat ,… faute d’une adaptation au monde professionnel

Intégrer la santé menstruelle et gynécologique au dialogue social et favoriser sa reconnaissance dans le monde du travail

- thème obligatoire de la négociation collective

- Intégrer la santé menstruelle et gynécologique dans les prérogatives d’action de la médecine du travail

En résumé

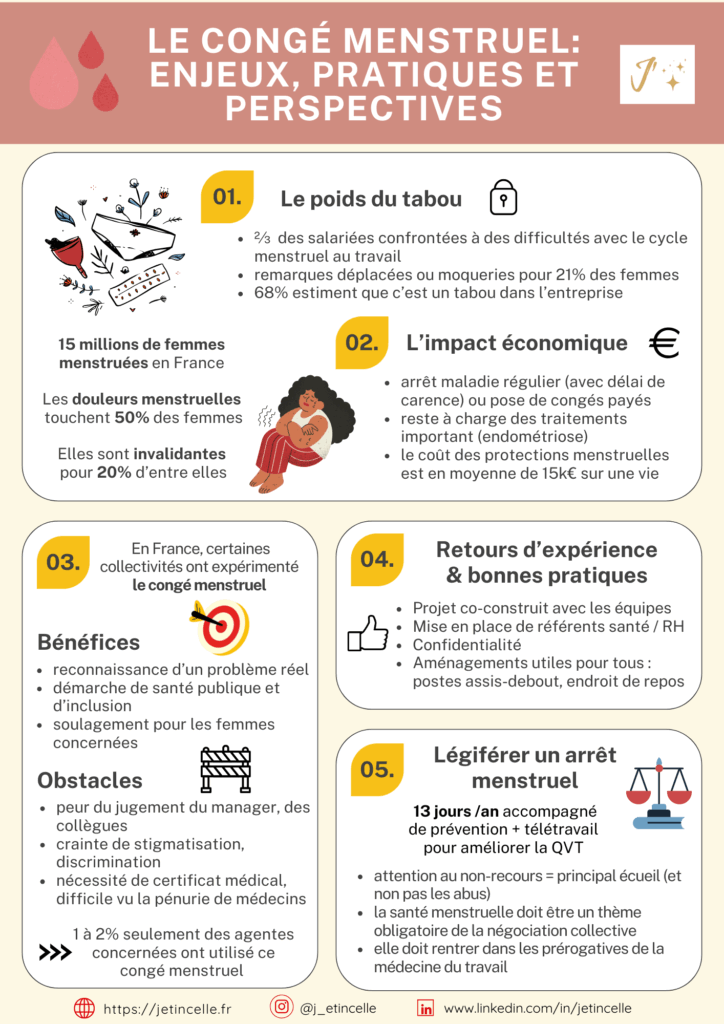

Voici une infographie que vous pouvez télécharger qui récapitule les éléments clés de cet article:

Sources

- Le rapport « Retours d’expériences sur le congé menstruel » réalisé par l’association @réglez-moi ça

- L’article de Muriel Salle « Congés menstruels : quels retours des différentes expérimentations ? »

- Rapport de l’assemblée nationale sur la proposition de loi de M S. Peytavie visant à reconnaître et à protéger la santé menstruelle et gynécologiquedans le monde du travail : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion-soc/l16b2406_rapport-fond

- Enquête sur les difficultés à vivre ses règles au travail et l’attrait des salariées pour le congé menstruel : enquête IFOP 2022 pour EVE and Co

- https://www.ifop.com/publication/le-conge-menstruel-vraie-ou-fausse-bonne-idee-enquete-sur-les-difficultes-a-vivre-ses-regles-au-travail-et-lattrait-des-salariees-pour-le-conge-menstruel/ è article de 2022è enquete menée auprès de 1000 salariées sur le besoin d’une telle mesure